噴煙をあげる阿蘇中岳 航空機から見た阿蘇カルデラ(手前が東、奥が西)

白川情報館

白川流域 水防災・水環境 フォトラリー

(上流域 阿蘇カルデラ内 編)

噴煙をあげる阿蘇中岳 航空機から見た阿蘇カルデラ(手前が東、奥が西)

数々の神話が残る神秘的な阿蘇地方。

阿蘇山は活火山です。阿蘇中岳は今も白い噴煙をあげています。一般の人々が、ヘルメットもかぶらず、火口を間近に見学できるのは、ここだけです。

大きな爆発をくりかえし、約9万年前の大爆発で現在のような大きなカルデラができたのだそうです。その後、カルデラには水がたまり、湖ができたそうです。(※カルデラ…スペイン語だそうで、日本語訳をすると『鍋』だとか…)

立野火口瀬で崩れて、湖の水が流れ出し、また噴出した溶岩でふさがれて湖ができ、また崩れて水が流れ出し、その後、また噴出した溶岩でふさがれて湖ができ、また崩れて・・・。何度かそのようなことをくりかえしてきたことが分かってきたそうです。

湖の水が引いた後の、この世界的な巨大カルデラ(東西18㎞・南北25㎞)の中に人々が住み始め、人々の歴史や文化・風俗が刻み込まれています。人々の春を迎える野焼きの営みによって、人々の歴史より古い大陸系の植物が今もなお命をつないでいます。

川や水という視点で、白川上流域の阿蘇へ出かけてみられませんか。

<凡例>地名などを表す欄を次のように色分けしています。

| 水防災施設 | 水源地・湧水地 | 滝 | 太古の湖だったころの産物 |

では、ご案内いたしましょう。

| ① 上色見熊野座神社 (P有参道入口 トイレ参道途中有) |

② 高森湧水トンネル公園 (P有 トイレ有) |

③ 白川水源・他湧水群 (P有 トイレ有) |

④ 塩井社水源・塩井神社 (P トイレ ) |

高森町中心部より根子岳を越える箱石峠へ向かう途中の上色見にあります。 その名の通り、紀伊山地の熊野権現の分祀です。神話イザナミ・イザナギの命に加えて阿蘇大明神の化身である石君大将軍を祭神とする由緒ある神社です。 森と苔の深い緑におおわれた参道と、石段の両側にある100基ほど並ぶ灯篭には幽玄な雰囲気があります。 神殿後方をさらに登ると、阿蘇神の健磐龍命の従者鬼八が蹴破ったと言われる縦横10m以上の大風穴、穿戸岩(うげといわ)があります。 近年は、パワースポットとして、また『合格・必勝』のご利益があると評判になっています 。  |

旧国鉄高森線と宮崎県側の高千穂線を結ぶ工事が、昭和48(1973)年12月から行われていて、昭和50年2月、トンネル工事で突然大量の出水に見舞われたそうです。その後も何度も出水事故が発生して、トンネル工事は中止となりました。 トンネルの長さは、2055mもあります。中央に水路があり、両側には遊歩道が作られています。常時、毎分32tの湧水が噴き出しています。今は高森町の貴重な水源地となっています。 トンネル内は、夏は涼しく、冬は暖かいです。さまざまな行事が行われたり、水が逆さに上っていくように見える仕掛け噴水「ウォーターパール」も作られています。  |

南阿蘇は、湧水が豊富です。その湧水の代名詞とも言える水源がこの『白川水源』です。 常時14℃、毎分60トンもの地下水が地底の砂とともに湧き上がり、とうとうと流れる水音が、木々の間に響いています。昭和61(1985)年に環境庁(現環境省)の日本の『名水百選』にも選ばれました。 以前はここが白川の源流だとかんがえられていました。 この水が田畑を潤し、豊穣の恵みをもたらしています。 水源地にある白川吉見神社は、阿蘇神社の末社で、水源の守護神として祀られ、また水源のすぐほとりには水神様も祀られていて、地域の氏神様として親しまれています。夏祭りや神楽、宮相撲なども伝承されています。 南阿蘇村には、白川水源から西へ、明神池名水公園、竹崎水源、小池水源、吉田城御献上汲場、妙見神社の池、池の川水源、川地後水源、寺坂水源、湧沢津水源、そして塩井社水源と12カ所もの地域の人々に親しまれてきた水源があります。  |

塩井神社の境内に、青く深く、水底だけがゆらゆらとゆれる湧水池があります。 ここから流れ出る水は、東へ向かって流れます。南阿蘇の湧水ではただ一つだそうで、『のんぼり川』と呼ばれるそうです。生活用水や農業用水に使われてきました。 冷たくほんのり甘さを感じるようなやわらかい口あたりから『女水』と呼ばれるほどで、不老長寿の神水と古くから尊ばれてきたそうです。 ところが、平成28(2016)年の熊本地震により湧水が止まってしまいました。 水路も干上がってしまい、近所の農家の方は田に水がひけず、米作りができなくなってしまいました。 それから2年の月日が過ぎ、平成30(2018)年7月に再び水が湧き出すようになり、復活しました。水位は元のようにはもどっていないようですが、青く透き通ったやわらかい水が湧き出しているそうです。 水源の横には、水神様として塩井神社が祀られています。熊本地震で鳥居も折れ、拝殿も崩れ落ちてしまいました。地域のみなさんにより大切に守られています。  |

| ⑤ 久木野層 (湖があったことがわかる地層) (Pなし トイレなし) |

⑥ 鮎返りの滝 (現在行けません・阿蘇大橋から眺望を) |

⑦ 立野ダム (展望所P有 トイレなし) |

⑧ 数鹿流ヶ滝 (P数鹿流崩れへ トイレなし ) |

南阿蘇村の旧久木野村から旧長陽村立野にかけて、白川や冠出川沿いに見える地層です。 この地層は、泥岩からできていて、『久木野層』と名付けられています。厚さが50mもあり、湖や沼でできる堆積物です。 約9万年前の巨大な阿蘇カルデラができた直後にたまった水による堆積物ではなく、一度、立野の火口瀬が開き、その後、阿蘇五岳のどこか近くから流れ出た溶岩によってせき止められて湖ができ、そのころにできた地層だと考えられています。このせき止めた溶岩は、栃ノ木溶岩(約7万3千年前)と立野溶岩だと考えられています。地層の重なり具合からそう考えられるそうです。 立野溶岩の柱状節理(溶岩が冷えて固まるときにできる柱状の割れ目)は、長陽大橋を渡る際に眼下にみえています。また、立野ダムが完成すると、みごとな柱状節理のすぐ近くまでいって観察することができるそうです。厚さ80~100mもあります。  立野溶岩の柱状節理 立野溶岩の柱状節理 |

立野から長陽大橋を過ぎて南阿蘇へ入ろうとすると、白川本流で唯一の滝、『鮎返りの滝』がちらっと見えます。落差40mもある滝です。 熊本地震により道路がこわれているため、まだ滝つぼ近くへ下りることができません。戸下温泉が営業されていたころは、滝のすぐ近くまでおりて滝を見上げることができました。 これから上流へはさすがの鮎も登れなくて引き返したという言い伝えから名前がついたと言われています。 この滝は、溶岩の上から水が落ちてきます。この溶岩は、『鮎返りの滝溶岩』と名付けられていて、約9万年前の巨大噴火のあとできたカルデラの中央に、今の中岳や高岳のような火山がせりあがってきた時の活動による溶岩だそうで、巨大カルデラができた後のもっとも古い溶岩だと考えられているそうです。白川の流れのおかげでこのような溶岩の姿をみることができます。 鮎返りの滝・鮎帰りの滝という名前の滝が、長崎県南島原市、福岡県糟屋郡宇美町や鳥取県や香川県にもあるようです。  |

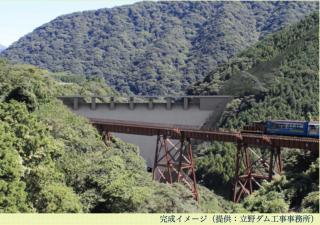

立野ダムは、白川沿川の洪水被害を防ぐことを目的とした洪水調整専用ダム(流水型ダム)です。(※流水型ダム…洪水調節のみを目的とするダムで、現在の白川の水位とほぼ同じ高さに水を通す穴があり、大雨の時だけ水をためます。) 降った雨が白川に流れ込む面積のなんと約80%が阿蘇カルデラ内がしめています。また阿蘇地方の降水量は、年間約3,300mmで全国平均の2倍以上です。白川は大雨によりたびたび洪水被害を出しています。立野より下流の地域の人々の命や財産を守るために立野ダムは建設中です。本体工事も始まり、2022年度中に完成予定です。 ダム建設現場が阿蘇国立公園内ということもあり、景観や環境に配慮した工事を行っています。ダムサイトにはもともと立野に生えていた植物の種や幼木を育てて植樹したり、環境調査を随時実施したり、柱状節理の露頭をそのまま残したり、工事に使う建設機械の燃料の一部には家庭から出た廃食用油を回収して作られたバイオディーゼル燃料を使ったりしています。 また、南阿蘇の自然環境を連動させたインフラツアーの開発や、阿蘇ジオパーク推進協議会と連携したガイドの育成、南阿蘇鉄道沿線復興ツアーなどに取り組み、ダム完成後も柱状節理や噴出年代の異なる溶岩を間近で観察できるようになります。 旧立野小学校には、「あそ立野ダム広報室」もオープンして、ダムの模型やVRやその他の展示物など整備されていますので、是非お立ち寄りください。またすぐ近くに立野渓谷と南阿蘇鉄道の鉄橋と北向谷原始林とを背景に写真が撮れる立野ダム展望所もあります。   |

20年前の数鹿流ヶ滝 阿蘇谷側をゆったり流れてきた黒川は、赤水を過ぎたあたりから、急こう配を一気にくだってきます。そしてこの数鹿流ヶ滝からどっと落ち、長陽大橋の下で白川と合流します。 数鹿流ヶ滝は、落差60m、幅20mあり、日本の滝百選にも選ばれています。 名前の由来については諸説あるようですが、平安時代、春に阿蘇大宮司の主催で、下野(現在の赤水一帯)にたくさんの人々があつまって、日本最古と言われる巻狩りが行われていたそうです。(源頼朝が鎌倉に幕府を開き、富士野で巻狩りをする際にこの阿蘇の巻狩りへ人を派遣して学ばせたそうな…)その際、数頭の鹿が断崖においつめられて滑落したことから、『数鹿流ヶ滝』と名付けられたというのが有力です。 熊本地震前は阿蘇大橋を南阿蘇方面へ渡る際にきれいに見えていましたが、土砂や木々などにも邪魔されて見ることができません。また、滝見学通路も今はまだ交通止めが続いています。地震で崩落した現場は整備され、大きな駐車場もできましたので、滝見学通路が整備されればまた雄姿をみることができるでしょう。 上の滝の写真は、白川地域防災センター(通称白川わくわくランド)が完成した時に展示された写真です。  熊本地震で崩落した現場は整備されて記念碑が立っています。  |

| ⑬ 小倉・手野遊水地 (Pなし トイレなし・国造神社へ) |

⑭ 国造神社・鯰社 (P有 トイレ有) |

⑮ 役犬原湧水群 (P有 トイレなし) |

⑯ 阿蘇神社・宮地湧水群 (P有 トイレ有 ) |

小倉遊水地  手野遊水地 度重なる黒川の水害被害により、黒川の整備計画が立てられました。黒川遊水地群と呼ばれる、車帰・無田・跡ヶ瀬・小野・内牧・小倉・手野の7カ所に、増水時に水をためる遊水地です。 2012年の九州北部豪雨災害の後は、国の激甚災害対策特別緊急事業にも採択されて、工事が進みました。 この中で、最大の遊水地が小倉遊水地で、88haもあり、水を265万㎥ためることができます。いざという折には、水田も借りて水をためられるよう、水田をぐるっと堤防で囲んであります。 手野遊水地は65haあります。 遊水地の近くでは、輪中堤の嵩上げ、宅地の嵩上げ、黒川とその支流の堤防の嵩上げと道路の嵩上げが行われて、水害被害の防止に努めています。また黒川の断面積を広げ、石積みにする改修工事も進んでいます。 近年は、豪雨が増えていて、整備計画も変更されて、各遊水地の面積を増やして水害を防ぐ努力がされています。 その他、一の宮町坂梨には、流木を防ぐ貯木場も作られています。また新たに黒川遊水地が40ha増設されています。  |

国造神社の参道  ナマズが祀ってある鯰社 国造神社がある手野集落は、阿蘇の中でも特に水に恵まれた地域で、近くには『手野の名水』や『宮川渓谷』などがあります。 国造神社は、熊本でも古い神社の一つで、阿蘇神社の北に位置するため『北宮』とも呼ばれます。阿蘇の開拓神健磐龍命の第一子である速瓶玉命他が祭られています。阿蘇の開拓に尽くし、牛馬を育て田畑に水を引き、農業を起こしたと伝えられており、農業の神様、五穀豊穣の神様として信仰されています。 境内には、手野の大杉とともに、鯰を祭った社があり、健磐龍命の阿蘇開拓時の大鯰伝説とともに皮膚炎の神様として祭られています。 阿蘇神社の春の下野の狩りで獲れたものを阿蘇大宮司が献上していたそうです。  |

阿蘇五岳や東部外輪山内側に降った雨が涵養されて、いたるところで地下水が地表より高くまで湧き上がる湧水(自噴水)がみられます。地下深くまで浸透し、圧力の高い地下水として噴き出しています。自噴水の高さは最大2mにもなり、地元では古くから、生活用水や農業用水として利用されています。 『役犬原』というめずらしい地名ですが、古来から阿蘇地方の武家の頭領である阿蘇大宮司が春に下野(現在の赤水一帯)の巻狩りを代々行ってきたそうですが、その巻狩りに活躍する犬たちの飼育を担当している人たちが住んでいた場所だったことから、こういう地名になったらしいです。  |

阿蘇神社は肥後一の宮として大切にされています。末社は県内に300社を超えています。阿蘇開拓の神健磐龍命を主神として12神が祭られています。阿蘇神社の信仰はもともと阿蘇中岳の火口の池に思いを寄せていたそうです。この場所に神社が移った時期ははっきりしません。 社殿並びに2層の屋根をもつ楼門は国重要文化財でしたが、平成28年熊本地震により倒壊しました。現在復元工事が行われています。 阿蘇神社の周辺は、宮地湧水群として水の豊かなところです。阿蘇五岳に降った雨が地下へしみこみ、このあたりで湧き出ています。農業を行うのに水に困ることはなかったでしょう。現在、神社の門前町商店街では湧水を『水基めぐり』と呼んで街づくりに活用され、観光地として人々に親しまれています。  |

| ⑰ 古閑の滝 (P有 トイレ登り口に有) |

駐車場から歩いて木立をぬけると、思わず目の前に大きな滝が現れます。JR豊肥線の軌道の上を越えるとすぐです。 落差約80mと100mの2つに分かれ、夫婦滝とも言われます。あまりの落差に、渇水期には、滝の下まで水流が落ちずに途中で霧もやとなって見えなくなります。 冬の寒い時期には、阿蘇谷から吹く冷たい風で滝全体が凍り、迫力ある氷瀑となります。この時期はライトアップされています。春先には、氷が割れて落ちる音が麓の集落まで響いて、阿蘇に春を告げる風物詩となっているそうです。  |