散策マップ

散策マップ白川わくわくランド情報館

白川流域 水防災・水環境 フォトラリー

散策マップ

散策マップ

この散策マップは、子飼橋~竜神橋・渡鹿堰にかけた白川沿線の水防災・水環境に関わる施設や史跡の一部を紹介しています。

令和2年11月15日に、紙面で作成いたしました。その後、令和3年1月15日に第2版を作成いたしましたものを、WEB用に作りなおしたものです。

インターネット上で、このサイトをみながら、現地へ訪問される方のために、紹介している場所のQRコードも掲載いたしております。

参考文献: ・加藤清正公の川づくり・まちづくり(平成7年 建設省熊本工事事務所)・熊本県の地名(1985年 平凡社)・大井手の楽校フィールドノート(熊本市中央区役所) ・熊本市上下水道局ホームページ

地図の北側をまず紹介します。

白川わくわくランド発~白川の右岸側

各項目最下欄のQRコードは、地図上の位置を表示してくれます。スマートフォン等で撮影してお使いください。

| 白川地域防災センター (しらかわちいきぼうさいセンター) 白川わくわくランド 中央区東子飼町 子飼橋袂右岸(P有・トイレ有) |

一 夜 塘 (いちやども) 中央区黒髪 子飼橋上流右岸(P無・トイレ有) |

上河原公園 (かみかわらこうえん) 中央区黒髪 熊大工学部裏右岸(P無・トイレ有) |

平成12年に建てられ、通称『白川わくわくランド』と呼ばれています。正式な名称は、白川地域防災センターです。 館内1階は、たくさんの水槽が並び、白川の主な生き物を生きたまま見ることができます。展示室には阿蘇カルデラを含む白川流域全体の大きなジオラマを中央に、白川の成り立ちや治水・利水の歴史、熊本の地下水の秘密、流域に生息する生き物、立野ダムに関する資料、626白川大水害の様子や湧水地・景勝地等の写真を展示し、紹介しています。 2階には、70人収容の多目的室や30人収容の談話室兼図書室があり、2階通路には、白川の古流路地図や昭和28年の626大水害、平成24年北部九州豪雨、平成28年熊本地震の被害の写真、緑の区間(大甲橋~明午橋の左岸)の利用の様子等を展示しています。 白川流域の学習をする『寺子屋や、様々な出前講座も行っており、大人から子どもまでたくさんの方に利用していただいています。白川に、あるいは河川と親しみをもってもらいながら、防災や自然環境を考える施設です。災害時は、白川に関する防災情報の提供をし、また地域防災活動の拠点となります。 |

蚕養(こかい)界隈は、白川の洪水に悩まされていたそうです。加藤清正公の入国により、土居が築かれ、洪水が減ったそうです。 しかし、その後200年ほど経った寛政8年(1796年)6月の大洪水で決壊して大被害を出したそうです。第8代細川藩主斉茲公は、復旧工事を急がせ、8月~年末までに完成したそうです。当時は、豊年塘と呼ばれていたそうですが、当時として工期が極めて短く完成したということで『一夜塘』と呼ぶようになった、と熊本市による説明版にあります。 別の資料では、この普請時の人夫の数は本坪井町懸と新坪井町懸から合わせて6,108人だそうで、9月17日の夜半から翌日18日の昼八ツ時(午後2時)頃までの一夜のうちに完成したとあります。(「惣月行事記録抜書」熊本大学蔵) 現在は、堤防の一部が残され、自然石の史蹟碑が立てられています。   堤防の上は、公園化され、トイレや水飲み場がある。 |

この辺りは、江戸時代には大きな洲(石や砂がたまっている場所)があったそうで、畑や墓地として河原開きになっていたそうです。その中に清正公の時代に石刎が築かれていたそうです。いったいこの石刎は何の役に立つのか、人々は長い間不思議に思っていたそうです。 寛政8年(1796年)の大洪水でその謎が解けたそうです。上河原の洲にも濁流が押し寄せて一面の川となってしまった時この石刎が城下町と反対の方向に水を刎ねたそうです。おかげで熊本の中心部は難を逃れることができ、人々は清正公の水理に対する深謀遠慮と工法の巧みさに驚嘆したそうです。 今は、上河原公園の名が残るのみです。公園の隣には熊本刑務所の廟(お墓)がひっそりとたたずんでいます。  熊本刑務所の廟 |

|

|

|

| 竜神橋 (りゅうじんはし) 中央区黒髪・大江 (P無・トイレ松原公園内に有) |

保田窪放水路 (ほたくぼほうすいろ) 中央区新南部 (P無・トイレ無) |

左:懐かしい先代の竜神橋(水道局HPより) 右:新しい竜神橋(大江側より撮影) 白川の川幅拡張にともない、この橋も新しく架橋されました。 もともと竜神橋は、水道管を渡すための橋で、先代の橋は、昭和34年に架けられました(写真)。「狭くて車の離合ができない!」と苦情を多く聞きましたが。水道管にそって、人や自転車・バイクが通るための橋でしたので、広くはありませんでした。 熊本市の上水道は、明治42年(1909年)に計画が立てられましたが、水利関係から難航しました。大正11年(1922年)、八景水谷を水源地、立田山を配水池とする計画案に許可が出て、大正12年6月より工事を始め、大正13年(1924年)11月27日、ついに上水道の供給が始まりました。 その後、熊本市の人口増加により、八景水谷水源の水だけでなく、白川の南の健軍水源地の水を立田山配水池へ送るために、白川に水道橋を架けることになりました。 橋の名前は、竜神橋。水の神様とされる竜神からとられたのか、当時、竜田地区と呼ばれていた現在の黒髪と、神水地区を結ぶ水道管なので一文字ずつとって竜神とつけられたのか…。 |

慶長13年(1608年)加藤清正公は、馬場楠村(現在の菊陽町馬場楠)の白川に、ななめの堰を築き、用水路を作りました。「馬場楠井手」と呼ばれる12㎞の用水路の水は、ここで白川にもどります。 馬場楠井手の途中には、清正公の神業とも言われる「鼻ぐり井手」があります。馬場楠井手により、託麻郡4か村、益城郡3か村、合志郡2か村の95町余の火山灰台地の畑地が水田化され、その生産力は3倍になったと言われています。 保田窪放水路は、託麻・西原地区の住宅化にともない、藻器堀川(加勢川)があふれるのを防ぐために作られました。馬場楠井手の水と藻器堀川の一部の水も一緒になって白川へ流れています。   放水路沿いの保田窪天満宮と、天満宮参道 宮の前橋から上流を望むとソメイヨシノ並木が続く。 |

|

|

地図の南側を紹介します。

各項目最下欄のQRコードは、地図上の位置を表示してくれます。スマートフォン等で撮影してお使いください。

| 子飼橋 (こかいはし) 中央区東子飼町(P・トイレは白川わくわくランドへ)) |

626水害地蔵堂 (しらかわだいすいがいじぞうどう) 中央区大江 (P・トイレ無) |

石刎群 (いしばねぐん) 中央区大江 (P・トイレ無) |

子飼橋付近は、奈良時代から官道(今でいう国道)として往来が盛んでした。子養の渡と呼ばれて渡し舟が置かれており、明治になって賃橋(通行料を取る橋)がかけられましたが、それも明治33年(1900年)の大水害で流失しました。大正14年(1925年)熊本市はその不便を解消するため鉄筋コンクリート橋を架橋し、地名に因んで子飼橋と名付けました。昭和28年(1953年)の大水害に際しては流木等が詰まってダム化しましたが、橋は壊れず、そのため大江側の橋際が決壊して大被害を出しました。そこで昭和32年(1957年)、橋桁を減らしたアーチ式の鋼鉄橋に架け替えられました。 現在の橋は、平成27年に完成。橋の幅も拡張されて、車道4車線、歩道や自転車道もあり、橋の中央部には休憩所としての広場もあります。 川の中には、大正時代に作られた橋の橋桁が残されて、現在の橋の上から眺めることができます。また、御影石で作られていた親柱が子飼スクランブル交差点の両側に残されています。   昭和32年架橋の子飼橋とその親柱 |

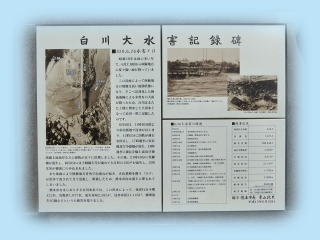

昭和28年(1953年)は雨の多い年でした。降り続く雨で白川はあちこちで越水したり、橋や家屋を押し流したりして、一気に熊本市へと激流がくだってきました。 当時としては頑丈だった子飼橋でせき止められた水は、行き場を失い、大江側の大地を削って流れました。そのせいで200人以上の方々の命が奪われました。この水害から68年が過ぎましたが、亡くなられた方々の霊を弔い、水害の教訓を忘れないために、毎年6月26日には慰霊祭が催されています。 この地蔵堂の傍らには、水害当時の写真や被害状況を陶板に記した水害記録碑があります。(同じ記録碑が右岸側白川わくわくランドの前にも設置されています。) 現在の堤防や河川敷に下りるスロープは、令和2年3月に改修が完成しました。   昭和28年白川大水害時の子飼橋(国土交通省所蔵) |

川はカーブすると外側がぶつかる水の勢いで削られます。せっかく作った堤防も時間とともに浸食を受けてしまいます。 鉄筋コンクリートもなかった時代、加藤清正公は、水の勢いをおさえて岸を守ったり、流れを押し戻したり、大石を止めたりするために、『石刎』を多用しました。岸から川の中へ突き出した石積みの防波堤と言えます。さまざまな角度や長さを変えたり、あるいは川の中央部に石積みがされたりと、多くの工夫がなされていたそうです。 現在もこの清正公の治水対策にならって、白川が大きく湾曲する大江側(左岸)には、18基の石刎が設置されています。堤防下の遊歩道を歩くと、流れてくる水が川の中央へ押し戻されたり、流れが弱まった石刎の後ろ側で流れを避けて一休みする魚たちの姿を間近にみることができます。  |

|

|

|

| 水分神社・渡鹿菅原神社 (みくまりじんじゃ・とろくすがわらじんじゃ) 中央区渡鹿 (P有・トイレ無) |

大井手 (おおいで) 中央区 渡鹿堰から九品寺まで(P無・トイレ松原公園他) |

渡鹿堰 (とろくぜき) 中央区大江 (P・トイレ無) |

加藤清正公は、白川の水を引いて灌漑用水路を作ろうとしたとき、うまくいかず、渡鹿の井島玄蕃に相談したそうです。玄蕃は、早鷹天神に7日間参籠したところ、一羽の白鷹が現れて一枚の羽を落としたそうです。その場所がこの渡鹿で、ここから工事を始めると大井手の開墾が成功したそうです。清正公は、渡鹿堰の守護神(水分神)と早鷹天神(菅原道真公)の分神の祠を設け、社地を寄進して渡鹿天満宮が建てられたのだそうです。 境内には、清正公が堰の築造を監督した跡という『清正公腰掛石』と、その時代のものと伝えられる安山岩の大石が残っています。エノキとイチョウの大木がそびえています。   水分神社と荒神社 清正公の腰掛石 |

大井手は、渡鹿堰から取水した水を流す農業用水路です。渡鹿・大江・新屋敷を流れて、安巳橋(安政橋とも言う)の下流で再び白川に合流します。全長2.6㎞です。 途中、中央消防署付近で『一の井手(6.5㎞)』、白川小学校付近で『二の井手(6.4㎞)』、『三の井手(6.6㎞)』が分流し、現在でも、熊本市南部の農地約250haを潤す現役の用水路です。利用された水は、加勢川(緑川水系)に注ぎます。大津町・菊陽町の上井手・下井手・馬場楠井手とともに、『世界かんがい施設遺産』に指定されています。 大井手は、地域に住む方に安らぎを与えてくれるふるさとの川です。以前は、都市化のなかでドブ川と言われるまで汚されたこともありますが、住民と「大井手を守る会」の長年の活動により、ホタルが飛び交うようになっています。   大井手取水口と、大江地区を流れる大井手 |

加藤清正公は、白川が大きくこの渡鹿地点で湾曲するのをみて、城下を守るために大きな石造の堰を築いて治水をはかり、平時は水をためて灌漑用水にすることにしました。 渡鹿堰はユニークな形状をしていて、川の流れに斜めに突き出しています。河川水の少ない白川の水を効率的に取水できるように作られており、洪水時には激しく流れる流水を堰下部の湾曲部で和らげる働きもあり、巧みな堰です。 慶長11~13年(1606~1608年)に築造され、白川水系最大規模の灌漑用水施設です。清正公創設時の灌漑面積は、1083haにも及んだそうです。 昭和28年(1953年)の白川大水害後に改築され、さらに平成24年北部九州豪雨ならびに平成28年熊本地震により改修されています。樋門も令和元年5月に新しくなりました。   渡鹿堰取水口と大井手取水口にある水神 |

|

|

|